|

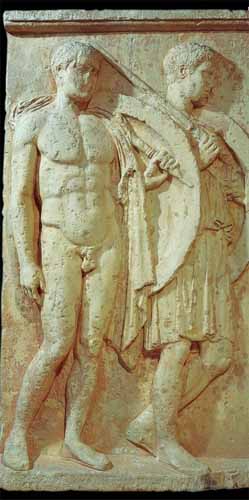

|

Pericles hablando a los atenienses |

En la oración fúnebre (o epitafio) a los guerreros muertos por la patria al

terminar el primer año de la Guerra del Peloponeso (TEXTO 56:

Tucídides Historia ... IV, 34-ss), Tucídides explica elocuentemente por

boca de Pericles el ELOGIO DEL SISTEMA ATENIENSE y del carácter y manera de

conducirse de este pueblo, del que son ejemplo los guerreros muertos. Ambos

temas no están netamente separados, sino que para Pericles las virtudes del

régimen de Atenas y las de su pueblo son una cosa y la misma: el ideal humano

que propugna el discurso y que cree realizado en Atenas es creado por el régimen

político y crea este régimen. Ideal humano y práctica política van estrechamente

unidos.

Es evidente que éstas son ideas de Pericles y no de Tucídides quien no esconde

en toda la obra sus ideas antidemocráticas. Y, más aún, las ideas que se

desprenden coinciden con los datos históricos, constitucionales y con las

reformas y acciones del propio Pericles. Pero también con la filosofía del

momento (sobre todo su gran amigo Protágoras. Todo ello hace de la oración

fúnebre un primer bosquejo del ideal político de la Atenas del momento.

El TEMA CENTRAL del discurso es la exposición del comportamiento mediante el

cual llegamos a adquirir nuestras posesiones, así como el sistema de gobierno y

la manera de ser por los cuales crecieron. El que ello haya sucedido así es la

demostración de que no tiene razón la crítica espartana y oligárquica del

régimen de Atenas, que, por el contrario, es (y debe seguir siendo) un modelo.

Es decir, la bondad del ideal de vida del hombre ateniense se demuestra

simplemente por el poder de Atenas. Aquí Pericles sigue simplemente la vieja

concepción aristocrática para la cual la arete es inseparable del éxito,

doctrina no inmoral, pero si premoral: era el éxito en la lucha el que prueba si

el héroe homérico es realmente excelente (o el éxito en los juegos competitivos,

etc.). A ello se añade que se trata de una areté al servicio de la ciudad, algo

que ya encontramos en Tirteo.

Todo el discurso está construido como una COMBINACIÓN DE ANTIGUOS VALORES CON

NUEVOS VALORES (tradicionales e ilustrados) en un equilibrio en el que, sin

rechazar el ideal aristocrático más que en ocasiones (y éstas referidas a

Esparta), se combina con los nuevos ideales. Un ejemplo de ello puede ser la

frase "amamos la belleza con poco gasto y la sabiduría sin relajación", y este

equilibrio se sintetiza en el final "afirmo que la ciudad entera es la escuela

de Grecia y creo que cualquier ateniense puede lograr una personalidad completa

en los más distintos aspectos y dotada de la mayor flexibilidad". Desde el punto

de vista más formal se da un uso estilístico por parte de Tucídides (¿o de

Pericles?) tomado de la sofística, alineando por parejas las dos series de

conceptos (los tradicionales y los ilustrados), para hacerlos ver como

compatibles.

|

|

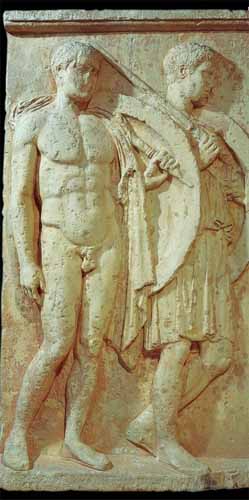

Estela funeraria por los muertos en la guerra del Peloponeso |

El texto viene a decir lo siguiente:

a) Todos los ciudadanos poseen por igual la capacidad de la deliberación sobre

asuntos de la ciudad y esa igualdad no es mermada por factores ajenos al propio

hombre, como pobreza, tradición humilde, religiosidad y otros.

b) Sin embargo, en esa deliberación unos parecen destacar sobre otros, por su

saber, por su prestigio, por su honradez, y, sobre todo, por su mayor prudencia

y moderación. Y es natural que esos hombres se conviertan en los guías y en los

conductores de los negocios públicos. Una democracia, pues, implica igualdad,

mas, a su vez, moderación y reconocimiento de la desigualdad, dentro del mismo

parámetro político, de las virtudes conquistadas por el trabajo personal y mayor

capacidad.

En suma, el ideal de igualdad de la nobleza que cuida de mantener entre sus

miembros un equilibrio que evite que el exceso de poder de uno de ellos degenere

en hybris, o sea, abuso lesivo para los demás y que viola normas de origen

divino, y en tiranía, que es su manifestación política (recuérdese el caso de

los espartanos, calificados de "los iguales" omoioi), se ha extendido ahora a

todo el pueblo. Sin embargo, la isonomia sufre una restricción de origen

tradicional. Al igual que en las aristocracias la igualdad de los nobles no es

obstáculo para que de entre ellos destacaran algunos con una virtud (areté)

sobresaliente, también aquí se nos dice que hay grados de virtud, y que los que

destacan tienen mayor prestigio (axioma). El esquema es en principio

absolutamente aristocrático.

Solamente ocurre que esta tesis tradicional no es tan fácil compaginarla con la

idea de igualdad. Cierto que Protágoras había adaptado las ideas precedentes al

ideal democrático, haciendo de la virtud que da el mando el resultado de la

combinación de naturaleza y ciencia, es decir, quitándole todo rasgo hereditario

(nobleza) o externo (riqueza). Pero en la práctica la virtud que es elevada al

mando lleva indisolublemente unidos rasgos tradicionales (en el plano exterior,

Atenas cabeza de un imperio, en el interior, Pericles al frente del Estado) .

Pericles no dice toda la verdad cuando funda el "prestigio" de que habla

exclusivamente en la "virtud" igual que Protágoras. Por eso ha de introducir

inmediatamente una correción: el pobre no es impedido de "hacer bien" a la

ciudad por su "falta de prestigio". En una aristocracia la riqueza es una nota

más de la "virtud"; Pericles admite ahora, por lo menos teóricamente, la

disolución de este lazo. Yendo más lejos que Solón, que quería enriquecerse,

pero sin injusticia, afirma que la pobreza no es deshonor, con lo que rechaza al

menos en un punto los juicios de valor tradicionales. Tucídides en otro pasaje

explica el poder del propio Pericles precisamente por su "prestigio" (axioma),

mientras que, según él, los sucesores de Pericles eran "más iguales entre sí",

lo que provocó demagogia y anarquía. Pues bien, Pericles expone sus cualidades

como unión de inteligencia para conocer lo necesario, capacidad para exponerlo,

amor a la ciudad e incorruptibilidad.

Así pues, pese a todas las correcciones, la impresión que produce la teoría de

Pericles es que, junto a la idea de igualdad, limitada por la existencia de

capacidades diferentes, subsiste un amplio elemento aristocrático que atribuye

el poder al prestigio tradicional.

Desde el punto de vista histórico, el texto explica un hecho. frente a lo que

ocurría todavía bajo Clístenes, cuando el arcontado era conferido por elección,

posteriormente se pasó al sorteo. En época de Pericles todas las magistraturas

eran sorteadas. Pero otros elementos de la constitución de Atenas bajo Pericles

no se justifican desde el punto de vista de la igualdad, sino desde el del

prestigio. Son aquellos cargos que se cubren por elección en gracia a que

requieren una capacidad técnica o "virtud" específica (arquitectos, intendentes,

etc.) De entre ellos destacan los diez generales o strategoi que, tras la

pérdida de importancia del arcontado, fueron los verdaderos magistrados

superiores de Atenas. Fue necesario, en ocasiones, concentrar el mando en alguno

o algunos de ellos nombrados por la Asamblea. Así se creó la institución sobre

la que Pericles basó su carrera política. De aquí los grandes políticos de

Atenas, que siempre eran estrategos, Milciades, Temístocles, Arístides, Cimón,

Pericles, etc.

De este modo encontramos en la realidad los elementos de la primera de las

antinomias de la oración fúnebre, encarnado el "prestigio" en el mismo Pericles.

Pero es equivocado olvidar el otro elemento, la igualdad, y hablar de tiranía

(como los cómicos de la época, que decían que Atenas de nombre era una

democracia, pero en realidad era una monarquía). Pues es de señalar que Pericles

debía ser elegido estratego cada año, podía ser depuesto (como de hecho lo fue

una vez), tenía que rendir cuentas, etc.

|

|

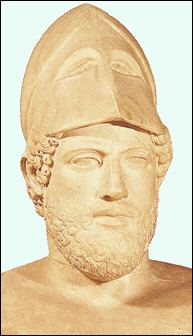

Pericles |

Pericles afirma que los ciudadanos atenienses viven como hombres libres y

conforme a sus inclinaciones placenteras y ello sin caer en la crítica pública

ni en la pérdida de derechos. El que no logra la realización completa es porque

es incapaz o no quiere, pero no porque no goce de libertad. Más junto a la

libertad y como equilibrio y tensión ha de respetarse la ley, que es "rey de

todos", porque precisamente todos han sido libres para establecerla. La ley,

como en la sociedad aristocrática (eunomía), sigue siendo dueña, como ocurría en

Esparta. El pueblo debe temerla, como dice Atenea en Esquilo (Las Euménides),

pero junto a ella aparece la exigencia de un amplio margen de independencia en

el comportamiento público y privado; esto es nuevo, desde luego, en lo que

respecta a la masa del pueblo; es nuevo frente a Esparta (que es aludida) y

frente a las aristocracias tradicionales. Efectivamente, la esfera del nomos en

cuanto norma social envolvía toda la vida, incluso la diversión en el banquete,

la manera de pasar el tiempo libre, etc. Si, naturalmente, se ha ido ya poco a

poco creando una esfera libre del nomos (piénsese en las innovaciones del

pensamiento sofístico) o aun contraria a él, lo importante es que aquí se pide

el reconocimiento de la libertad para toda la ciudad. El ideal aristocrático es

el del cosmos u "orden" en que todo está regulado. Es más, la dureza del nomos

primitivo está atenuada en dos puntos:

a) la primacía dada a las leyes en beneficio de los que sufren injusticia

b) las leyes no escritas pierden su prestigio religioso y su sanción es sólo

"vergüenza manifiesta".

Con esto el nomos queda abierto a la perfección para hacerlo justo y humano,

pues no hay un principio que lo haga inalterable (los oligarca defendía la

doctrina de la inmovilidad de la Ley). Y, sin embargo, la ley conserva ese

carácter temible y misterioso que Esquilo defendía todavía como necesario,

tomándolo de un pasado remoto.

La ley no hace violencia a la libertad: la presupone, la da por supuesta, en la

medida en que ya no se trata de leyes no escritas que se pierden en la nebulosa

de los tiempos y sancionadas por un espíritu religioso, sino de leyes cuyo

incumplimiento produce vergüenza. La ley es un acto del demos. Lo que sí

violenta la libertad es el no cumplimiento de la Ley.

En cuanto a los datos históricos, la libertad del ciudadano estaba garantizada

precisamente por la ley. Ningún magistrado podía salirse de sus atribuciones; en

lo económico regía absoluta libertad de comercio, salvo para ciertas mercancías

en que el interés público reclamaba medidas proteccionistas; es esencial el

desarrollo de la panresía o libertad de palabra. En La Constitución de Atenas

que veremos después el autor explica, por la relativa riqueza del pueblo y la

necesidad de él, así como de los metecos y esclavos, para la industria y la

marina, el hecho de que tengan una independencia y libertad de costumbres

desconocida en otras partes. Al lado de esta libertad estaba el dominio de la

ley. La democracia no profesaba la doctrina de la inmovilidad de las leyes, pero

fue terriblemente conservadora en la práctica. Leyes extrañamente reaccionarias,

como el juicio de objetos inanimados causantes de muerte por accidente se

mantienen sin crítica. De otra parte parece que fue Pericles precisamente el

responsable de la institución de la grafé paranomon o proceso por ilegalidad,

que hacía que se suspendiera la discusión de una propuesta de ley hasta que se

sustanciara la cuestión de su legalidad; esta ley admitía la intervención de un

ciudadano cualquiera, tendiendo a garantizar en el futuro la gran reforma de

Efialtes (y las subsiguientes de Pericles) y a impedir nuevas revoluciones

legales.

Estos dos ejemplos dicotómicos, igualdad/prestigio y libertad/ley muestran que

la postura de Pericles es de gran profundidad teórica y práctica: la naturaleza

en la esfera del ser, hace a unos hombres fuertes y a otros débiles; a unos

veloces y a otros lentos; a unos bellos y a otros feos. Sin embargo, dado que en

todos los hombres bulle la racionalidad y deliberación política, es obligación

que esa racionalidad y deliberación configuren una forma política tal que supere

la desigualdad de la naturaleza en la esfera del ser e instaure la igualdad en

la esfera de la convivencia, con la dialéctica de moderación y equilibrio. No es

extraño, pues, que detrás de la democracia, como sistema formal, fermente la

dimensión de isonomia. Es esta dimensión el alma de la democracia: la igualdad

política, como superación, en lo posible, de la desigualdad en la esfera

ontológica.

Pero la más importante de las antítesis conciliadas que aparecen en el discurso

de Pericles es la que opone el uso de la razón y la deliberación a una acción

decidida y vigorosa. Ese «juicio» ateniense se define por el criterio de la

rectitud, es decir, por el de lo que es más conveniente en cada caso, y por el

de «lo que es preciso». Aquí volvemos a encontrar términos cuyo uso por

Protágoras y Demócrito es ya conocido. No se busca una verdad absoluta, sino una

operativa y pragmática que favorece las conveniencias de la ciudad.

Concretamente, la mayor parte de lo que se dice en los discursos de Pericles,

recogidos en I, 140 ss., y II, 60 ss., está destinado a probar que es

completamente lógico esperar un triunfo sobre Esparta y, por tanto, no ceder a

sus exigencias y hacerle la guerra. El valor debe estar iluminado por la

inteligencia y entonces, al tener conciencia de sus fines y posibilidades, es

mucho mayor. «La inteligencia, por la conciencia de superioridad que da, hace

más firme la audacia, estando neutral la fortuna» (Tucid. II,62). Esta es la

tesis de Tucídides; pero también, indudablemente, la de Pericles: una política y

un valor inteligentes, con el solo limite de la túje o fortuna, esto es, del

elemento irracional. Es, ya lo sabemos, la tesis sofística.

También es importante notar que el uso de la razón no propugna la búsqueda de

una verdad absoluta, sino de un resultado eficaz, adecuado a las circunstancias

y dirigido a la salvación de la ciudad y la prosperidad de sus habitantes. No

existe otra norma de conducta ni otro criterio de juicio. Se trata de un

pragmatismo de raíz relativista que halla su exposición teórica en la sofistica,

sobre todo en Protágoras. En el fondo, abre el camino a la negación de cualquier

valor absoluto, aunque se crean valores válidos para circunstancias determinadas

y aun otros generales que se consideran dependientes de la naturaleza humana.

La política exterior de Atenas a partir de la fecha en que la dirige Pericles

tiene una sencillez y claridad de líneas maravillosa, es el desarrollo lógico

de una serie de principios y necesidades, sin tener consideración alguna a los

factores emocionales que la obstaculizan. La paz con Persia el año 449 debió de

exigir un verdadero acto de valor, puesto que la guerra contra el persa era la

razón de ser de la Liga Marítima y había sido reanudada con gran éxito por Cimón

al regreso de su destierro. Sabemos que a raíz de esta paz los confederados

empezaron a pagar mucho peor sus cuotas y muchos abandonaron la alianza.

Y, sin embargo, el funcionamiento normal de la democracia y el engrandecimiento

interior de Atenas exigían la paz y Pericles la hizo, aprovechando la victoria

de Cimón y contrariando tanto a demócratas como a aristócratas; así cerró el

capítulo heroico de la historia de Atenas. Procuró, eso sí, salvar el paso de la

guerra contra el persa a una paz menos gloriosa mediante diversos recursos: ante

todo la convocatoria de un Congreso panhelénico, del que en su intención

(fallida) saldría una hegemonía política de Atenas sobre Grecia.

Es más, Pericles se enfrentó directamente con el programa exterior de los

demócratas, la guerra con Esparta, e hizo con esta potencia una paz de treinta

años, acordada en el 446; en ella Atenas renunció a todas sus conquistas en

Grecia (salvo Egina y Naupacto) y aceptó un equilibrio de poder con Esparta, lo

que era precisamente la idea de Cimón y los aristócratas. Atenas no podía

sostener sus cuantiosas pérdidas, ni era factible económicamente llevar

adelante dos guerras y financiar la democracia. Pericles se inclinó ante los

hechos y sacó su lección. De otra parte, las tropas de guerra más valiosas

estaban en Atenas tradicionalmente formadas por miembros de las clases

elevadas, mientras que la marina procedía de las populares, como ya hemos dicho;

Pericles no quiso volcar su esfuerzo para constituir a Atenas en una potencia

terrestre, lo que a la larga habría tenido consecuencias políticas adversas a la

democracia. Al contrario, bajo él Atenas presta poca atención a la infantería

pesada y mucha a la marina: le basta, como dice el Pseudo Jenofonte, con que la

primera sea capaz de vencer la sublevación de cualquier isla. Es importante

hacer notar que la paz con Esparta provocó una crisis interna aprovechada por

Tucídides para reavivar la oposición. Pericles logró salvar el mal paso gracias

al ostracismo de Tucídides y, con la construcción del Partenón, dio trabajo a

los desmovilizados, a Atenas una ilustración visible de su gloria. Pero fue

precisamente este empleo de los fondos de la Liga, según hemos dicho, el

principal objeto de discusión y critica.

La política exterior de Pericles es, por tanto, estrictamente defensiva: se basa

en procurar la conservación del imperio, al que se da una organización cada vez

más centralizada y eficiente. Con el imperio Pericles hereda un hecho y una idea

anterior a él y que, desde luego, no está muy de acuerdo con los ideales de la

democracia. De otra parte, por contraste, es necesario para la financiación de

ésta, como vimos, y, además, respondía al principio generalmente aceptado de

que la excelencia o mérito de una ciudad se evidenciaba en sus posesiones.

Pericles no se deja llevar más que en pequeña medida por el deseo de extenderlo

que, como él previó, resultó a su muerte catastrófico.

Una vez aceptado el principio de la existencia de un imperio, Pericles combinó

la moderación y la fuerza para mantenerlo intacto. Y cuando fue amenazado por

los peloponesios, a quienes inquietaba, no vaciló en ir a la guerra para

defenderlo: si para hacer la paz tuvo que dominar el ímpetu expansivo de Atenas,

para hacer la guerra tuvo que despertar a los atenienses, que seguían ahora (por

obra del propio Pericles) ideales de pacifismo y prosperidad, y hacerles ver que

las concesiones sólo arrancaban nuevas exigencias y que todo su sistema de vida

estaba amenazado. Es claro que la estrategia de Pericles era puramente

defensiva, no tendía a derrotar decisivamente a Esparta, sino a desgastarla

gracias a la superioridad naval y financiera de Atenas (la fuerza de la

democracia) y hacerla reconocer el status quo, es decir, el imperio ateniense,

como ya lo reconoció el año 446.

Con Pericles aparece por primera vez en la historia de Grecia una política

basada en el principio de que la razón puede dominar la realidad; principio bien

lejano de la fe de un Sófocles, por ejemplo. Cierto parentesco se encuentra en

demócratas como Esquilo o Heródoto, quienes, sin embargo, fundamentan ese

dominio del futuro mediante el respeto a la justicia o la simple medida, que

aleja la cólera divina. Pericles preconiza también la medida, pero por simple

cálculo de prudencia; y para sus iniciativas confía en la gnome o razón,

basándose en los datos que le ofrece la realidad. No desdeña aprovechar la

oportunidad que se le ofrece (derrota en Egipto el 454 para llevar a Atenas el

tesoro de la Liga; vuelta de Cimón el 451 para hacer la paz con Esparta) o

forzarla (soborno, por lo demás discutido, de los jefes espartanos cuando la

invasión del 446). Pero siempre dentro de sus planes y sin dejarse desviar. De

igual modo Protágoras veía en la razón el medio de superar los dos logos u

opiniones que hay sobre cada cosa, eligiendo el más efectivo; manera de proceder

de la que hay un ejemplo claro en el uso por Tucídides de los discursos

antilógicos.

Este nuevo concepto del valor y de la acción política, procedente de las ideas

de la primera Ilustración, era un punto de equilibrio hermoso, pero inestable.

Tendía a ahogar el antiguo valor instintivo y emocional, unido al concepto de la

gloria o, al menos, a encarnarlo en personas diferentes del hombre político

(así, tras Pericles, los estrategos pierden influencia política, con resultados

desastrosos). La "audacia" de que habla la oración fúnebre no era ya una

auténtica realidad en Atenas, por lo menos en lo que a Pericles concierne, y de

otra parte existía el peligro de que la razón no lograra dominar el deseo humano

de dominio, que pese a todo subsistía enmarcado en la idea del imperio y que,

por el contrario, le diera una consistencia y radicalismo de que carecía la idea

aristocrática y espartana de la guerra, siempre de duración y objetivos

limitados, como era la del propio Pericles. Pero eran riesgos que había que

correr. Toda la política de Pericles se nos muestra como un conjunto lúcido y

coherente, destinado a la elevación material y cultural del pueblo ateniense y

que presuponía también un poderío militar y económico.

|

4º) Humanitarismo pacifista / imperio |

Finalmente, tenemos una última dualidad más bien implícita: la que existe entre

el imperio ateniense (junto con la capacidad de defenderlo, o sea, una vez más,

la vieja areté tradicional más o menos modificada) y el humanitarismo

democrático. Este humanitarismo lo hemos hallado antes bajo la forma de

igualdad, de justicia, de ampliación de la esfera de lo no sujeto a norma, de

hincapié en el contrapeso de térpsis "placer" opuesto al trabajo, de razón; y se

nos ha dicho que no era incompatible con los viejos ideales de valor, sentido

comunitario, atención al prestigio tradicional. A veces ello no sucedía sin

cierta incoherencia que amenazaba el futuro de la construcción. Pero ello es más

patente cuando nos referimos a la política exterior, el punto más débil de la

ideología de la Atenas democrática. En la oración fúnebre existen dos

interpretaciones contradictorias de la misma, a las que se añade una tercera en

los otros dos discursos de Pericles y en otros lugares de Tucídides:

a) En II, 40, se dice que Atenas gana amigos haciéndoles favores: es el ideal de

ayuda al débil que impera en política interior y que aquí se traslada a la

exterior. La idea de Pericles viene a ser que el éxito de otros sistemas

(oligárquicos) consistente en hacer dependientes de ellos a otros Estados lo

logra Atenas con sus propios métodos: prestar ayuda sin atención al propio

provecho. Se trata de la justificación que pudiéramos llamar oficial del menos

ateniense (Atenas se pone a la cabeza de los jonios a petición de ellos y los

defiende de Persia). Esta explicación falta en Tucídides, pero es la normal en

los autores de oraciones fúnebres y panegíricos y en los trágicos, para quienes

Atenas es por excelencia la ciudad que ayuda desinteresadamente al perseguido.

Pericles no hace más que repetirla, pues es anterior a él; el que falte en otros

pasajes de Tucídides es una prueba más del carácter fidedigno de la oración

fúnebre.

b) Pero esta explicación «democrática», si encierra alguna verdad, no es toda la

verdad. Por ello junto a ella coexiste en la oración fúnebre otra ya aludida que

se basa en el axioma de Atenas y que hay que considerar también propia de

Pericles, puesto que responde a sus ideas sobre política interior. Cuando a su

muerte la idea de igualdad se impuso decisivamente sobre la del axioma el

desequilibrio entre la construcción interior y la exterior se hace patente.

c) Efectivamente, Cleón sacará las consecuencias de esta situación en el

discurso que le atribuye Tucídides pidiendo la condena de los mitilenios

rebeldes contra Atenas y luego sometidos: la democracia es incompatible con los

métodos necesarios para mantener un imperio. En el tercer discurso de Pericles

se concibe igualmente la relación entre Atenas y sus aliados como una relación

de fuerza e igual hacen otros oradores en Tucídides. Se trata, sin duda, del

punto de vista de Tucídides, no del de Pericles; pero ya en vida de Pericles y

aun desde antes hay una tendencia clara a convertir a los aliados en vasallos y

se domina las rebeliones por la fuerza.

En suma: la oración fúnebre, que encubre en cierto modo el conflicto latente

entre las fuerzas activas prerracionales y el racionalismo democrático en lo que

se refiere a la política interna, es aún mucho más vaga e incoherente en lo

relativo a las relaciones entre Atenas y sus aliados. Si la situación de hecho

encierra tan grave peligro, ello se debe a lo que decíamos arriba: en Grecia no

son admisibles en esta época criterios de conducta distintos en lo privado y

público, nacional e internacional. La democracia necesitaba el imperio, que

respondía a una concepción antigua, pero vivaz, y que posibilitaba

económicamente la elevación del nivel de vida del pueblo. Si en época moderna

hemos conocido situaciones semejantes en que la democracia interior se ha

combinado con el imperio exterior (aparte del papel histórico del hecho, que es

otra cuestión distinta) sin graves deterioros de la primera, en Atenas la

política exterior se implicó de tal modo con la interior que acabó por arruinar

la democracia, e irónicamente fue el partido democrático el más Imperialista en

lo exterior.

Con esto terminamos nuestro análisis de la oración fúnebre y demás testimonios

complementarios. La ideología de Pericles queda perfilada, aunque subsisten

rasgos que completar. Pese a las ambiguedades de expresión o de concepto, que

hemos procurado poner de relieve, es claro que la democracia de Pericles

constituye en lo esencial un intento por extender al pueblo toda la estructura

de la sociedad de los nobles en los estados oligárquicos--excluido en Esparta

aquello que le es peculiar y falta fuera de allí--. Hay un ideal de valor,

respeto a la ley, riqueza, ocio cultivado, capacidad de decisión, integración en

un sistema del que se es garante y protegido; todos estos rasgos se consideran

unitarios, son la areté del ateniense y del régimen de Atenas. Para que ello

ocurra los ideales aristocráticos han tenido que perder aquello que tienen de

exclusivista: desprecio de la pobreza y el trabajo en asuntos privados o hecho

con las manos, creencia en una superioridad e inferioridad que se transmiten por

herencia.

Todo esto refleja el impacto del pensamiento de la primera sofistica sobre la

idea periclea del Estado o, por mejor decir, el juego recíproco de influjos

entre un nuevo pensamiento y una nueva sociedad. La sofistica no es mera teoría,

sino que es expresión de un espíritu laico y racionalista que, por obra de una

minoría, va infundiéndose en el Estado y se traduce en una serie de reformas de

carácter práctico favorecidas, de otra parte, por las favorables circunstancias

económicas. No puede separarse la sofistica de la democracia de tipo perícleo ni

viceversa.

Existe, sin embargo, a pesar de todo, una cierta incoherencia. La tesis de

Pericles es que las antinomias son salvables (excepto en la religión, parece

aquí; luego veremos que también lo intentó en esto). Pero resulta evidente que

existían profundas tensiones entre la ley tradicional y la racional e

igualitaria; entre el «prestigio» del noble y las prerrogativas de la

inteligencia; entre la ampliación de lo privado e individual y la esfera de lo

colectivo; entre los valores absolutos de la tradición y los derivados de la

razón que busca éxitos derivados de una conducta adecuada a las circunstancias,

nunca un moralismo que interiorice las antiguas «virtudes», como ocurre a partir

de Sócrates con algunos precedentes anteriores. Cuando los residuos de los

valores absolutos tradicionales sucumban a la competencia de los nuevos,

¿resistirá el concepto de la comunidad de intereses a los avances del

individualismo, el racionalismo, el pragmatismo? ¿Podrán éstos hacer frente a

una eventual renovación de las eternas fuerzas centrifugas, la vieja moral

competitiva, el viejo egoismo? ¿Será a la larga posible establecer un standard

de conducta en el interior y otro en el exterior? ¿Podrá evitarse que las ideas

igualitarias prosigan su avance y llegue a verse como ilógico que el concepto de

ciudad cierre el paso a un sentido de comunidad humana con los esclavos, los

extranjeros? ¿Serán los ideales de vida pacífica y protegida por el Estado, de

abundancia material y placeres del espíritu, suficientes para satisfacer las

necesidades del hombre? El hermoso equilibrio de la construcción de Pericles,

tantas veces añorado y tan pocas alcanzado, no puede ocultar lo que contiene de

precario y problemático.