|

|

Hoplita |

En todo el mundo griego, la idea del ejército estaba siempre unida al protagonismo de los ciudadanos. La defensa del territorio y la lucha por los intereses de la patria constituían, antes que un deber, un derecho reservado a los ciudadanos, y sólo la paulatina descomposición de las estructuras tradicionales de la polis permitió la integración en las filas de la milica de tropas mercenarias extranjeras (griegas o bárbaras) e incluso de no ciudadanos (metecos y esclavos). Ya se ha visto que la educación de los jóvenes culminaba con un periodo de preparación militar, con la mayoría de edad, los nuevos ciudadanos se convertían simultáneamente en soldados, y durante cuarenta años se hallaban a disposición del Estado para tomar parte en operaciones ofensivas y, al cumplir los cincuenta años de edad, para vigilar y defender el territorio patrio. En la polis de las épocas arcaicas y clásica, el ciudadano se concebía, ante todo, como un soldado, al igual que las máximas autoridades políticas debían convertirse, llegado el caso, en jefes militares. Desde luego, uno de los principales objetivos de la organización cívica fue preparar a los ciudadanos para la inevitable coyuntura de la guerra.

La Infantería: El hoplita

|

|

La lanza |

El ejército clásico se basaba en las tropas de infantería y, dentro de éstas, la

misión de mayor responsabilidad correspondía a los soldados equipados con armamento pesado, conocidos con el nombre de hoplitas. Las armas ofensiva del hoplita eran ordinariamente eran ordinariamente dos, la espada y la lanza. Esta última medía, en época clásica, unos cinco codos (2,25 m.); era toda ella de madera resistente y poseía una fina punta de hierro, mientras que por el lado contrario solía llevar una cotera, así mismo aguzada, para dejarla hincada en el suelo antes del combate. Si no había de emplearse, la lanza se guardaba en un estuche o en un hatillo especial que la preservaba. La parte central del asta se engrosaba a menudo con tiras de cuero, lo que facilitaba su asimiento y manejo con la mano, proporcionando mayor acierto y seguridad en el golpe o lanzamiento. La lanza (dory) constituía la pieza principal y característica del hoplita, y fue cantada por los poetas como el arma griega por excelencia, frente al arco.

|

|

Espada ateniense |

A la espada, en cambio, sólo se recurría cuando se carecía de lanza y era preciso entablar combate cuerpo a cuerpo. La espada (ksiphos) del hoplita era de longitud reducida, pues medía apenas medio metro, y presentaba el mismo filo por los dos lados; la hoja, algo más estrecha junto a la empuñadura, se ensanchaba ligeramente en el centro y se remachaba suavemente en la punta. El pomo estaba protegido por una corta guarda. La espada se llevaba dentro de la vaina, la cual colgaba a la altura del pecho izquierdo e iba sujeta, cruzando el hombro contrario, con un tahalí. Esta posición permitía apretar la vaina contra el cuerpo valiéndose del brazo izquierdo con el que sujetaba el escudo, y desenfundar el arma con el derecho sin ofrecer blanco al atacante. La eficacia de la espada residía más en la fuerza de los golpes y acometidas que en una lucha de pericia, sobre todo porque era frecuente el uso de la misma contra un enemigo que se defendía con distinta arma (lanza) y era necesario traspasar un pesado equipo defensivo (escudo, coraza) La infantería pesada de los hoplitas nunca recurrió como arma de combate al arco y flechas, pese a que su manejo era familiar a los griegos por utilizarlo en la caza.

|

|

Escudo |

|

|

Coraza |

|

|

Casco |

|

|

Grebas |

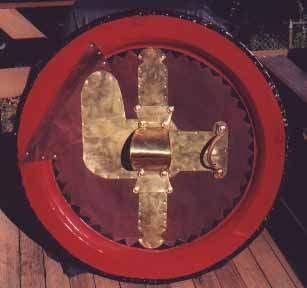

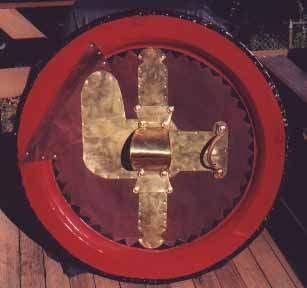

Los elementos defensivos del hoplita eran cuatro. El arma defensiva más importante era el escudo que simboliza la tenacidad en el combate. El arquetipo de la cobardía y de la traición al resto de los ciudadanos consistía en arrojar el escudo, pues este acto facilitaba la retirada o huida, pero dejaba en inferioridad a los compañeros al debilitar la formación. Muchas ciudades habían instituido una figura penal en forma de acción pública contra los culpables de "arrojar al escudo". En la época clásica el escudo predominante era el circular (hoplon), cuyo diámetro medía casi un metro, aunque los beocios, por ejemplo, mantenían en uso un escudo oblongo con dos pequeñas entalladuras laterales, que derivan de los antiguos escudos micénicos con forma de ocho o de violonchelo. Estos escudos redondos tenían un armazón de madera que imitaba un caparazón; su superficie externa se cubría con una protección de pieles curtidas o de cuero, o bien se forraban de bronce. Como adoptaba una forma muy abombada, en el centro del escudo solía fijarse un adorno metálico que funcionaba como saliente (figuras de animales, cabezas míticas de la Gorgona, la Hidra, etc., que se suponía protegían al dueño y desconcertaban al adversario). Estos escudos también podían decorarse con motivos grabados o pintados alusivos a la guerra o que servían para identificar a los portadores (emblemas distintivos de la polis, tribu, etc.).

Para proteger el pecho se utilizaba una coraza o peto (thoraks). Podía estar formada por dos grandes placas metálicas de forma cóncava, respectivamente a la contextura del pecho y de la espalda y que encajaban entre sí por los flancos o sobre los hombros, dejando al descubierto los brazos. La coraza tradicional, que era de bronce, llegaba hasta la cintura. Pero junto a este tipo hubo también corazas de cuero o de grueso lienzo de lino, que podían reforzarse cosiendo sobre ellas placas metálicas. Llevaban además varias tiras de cuero que colgaban desde la cintura hasta los muslos, para proteger la parte inferior del tronco. Los petos de cuero y de lino se emplearon con frecuencia en los siglos V y IV a C., pues eran más funcionales y tenían menor coste, por lo que podían estar al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

Los hoplitas se cubrían la cabeza con un yelmo metálico, cuyo interior se acolchaba con un forro de cuero o de fieltro. Los numerosos cascos de bronce votibos que se han hallado en Olimpia, y otros que aparecen representados en la pintura y en los relieves, permiten conocer la gran variedad de tipos existentes. Por lo general, solían presentar forma cónica o ligeramente aguda, aunque también los había planos, siguiendo la meseta del cráneo. Por detrás, el casco se prolongaba mediante una retrovisera que servía de cubrenuca.

El equipo del hoplita se completaba con las grebas. Estas canilleras de metal se amoldaban a la pierna y garantizaban la protección desde la rodilla hasta los tobillos. Por lo general, los hoplitas iban calzados con sandalias de cuero. No obstante, en las representaciones artísticas aparecen con las piernas y los pies desnudos, como si prefiriesen ganar en libertad de movimientos lo que perdían en seguridad.

|

|

|

Hoplita y Peltasta |

Los hoplitas pertenecían a las clases acomodadas, puesto que habían de

sufragarse su propio armamento, que era costoso, y reemplazarlo cuando se había

deteriorado. Raramente la ciudad costeaba una parte del mismo, aunque Atenas lo

hizo en ocasiones con los efebos y con los que participaban en las klerukias.

Dado el volumen de la impedimenta, los hoplitas necesitaban salir a campaña

ayudados por un auxiliar, a menudo un esclavo, que transportaba parte de la

misma, así como los fardos y alimentos.

Además de los hoplitas, las ciudades griegas disponían de unidades de infantería

ligera, es decir, de soldados que no llevaban protecciones en el cuerpo y que se

caracterizaban por manejar armas arrojadizas. En los siglos V y IV esta clase de

tropas luchaba sobre todo con jabalinas, puesto que no eran soldados de choque,

sino que se limitaban a atacar con rapidez y retirarse. Las mismas jabalinas

usadas en la caza valían como armas en la guerra. Solían medir de tres a cuatro

codos (1,35 m) y estaban rematadas con una punta metálica. La no utilización de

la jabalina como armamento del hoplita obedecía a la creencia en una mayor

eficacia de la lanza y la espada para asegurar la aniquilación del contrario y

tal vez por un prurito aristocrático en favor de la lucha cuerpo a cuerpo.

|

|

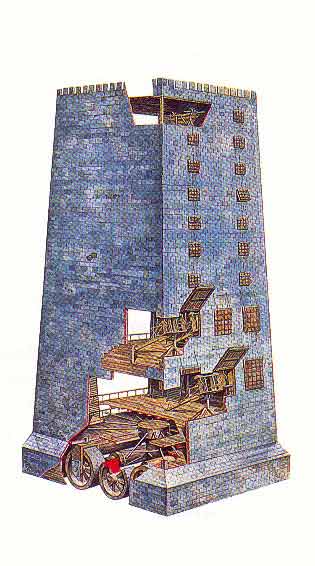

Torre de asalto |

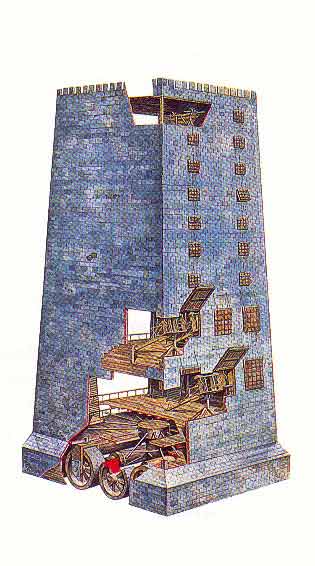

Hasta mediados del s. V aC. Los ejércitos carecieron de medios para tomar por asalto las ciudades fortificadas, que eran las más; por eso, cuando el enemigo rehuía la batalla abierta y buscaba refugio en los muros, se veían obligados a vencer su resistencia mediante el bloqueo y el hambre. Aunque ya antes de la guerra del Peloponeso (asedio de Samos 440 aC.) habían aparecido ciertas máquinas, especialmente torres y arietes, fue el tirano Dioniso de Siracusa, a comienzos del s. IV aC., quien promovió el empleo de las máquinas de tiro, a imitación de los ingenios llevados por los cartagineses a Sicilia y de algunos otros aparatos. Filipo de Macedonia tuvo el mérito de comprender la importancia de estas máquinas y modernizó sus técnicas.

Otros cuerpos

|

|

Jinete de la época de Alejandro |

En la Grecia continental, la caballería desempeñó casi siempre un papel

secundario, pues sólo los tesalios, los beocios y los eubeos, que disponían de

territorios adecuados para la cria de caballos, contaron con importantes fuerzas

montadas bien adiestradas. En Beocia, gracias a las innovaciones tácticas de

Epaminondas respecto a la falange, la caballería alcanzó un notable papel en

todos los episodios que condujeron al establecimiento de la hegemonía tebana.

También los tesalios recurrieron sistemáticamente a los escuadrones de

caballería, cuyos jinetes llevaban coraza, para romper las formaciones enemigas

e inclinar la batalla a su favor. Después de la incorporación de los tesalios a

la órbita de Macedonia, Filipo organizó en su ejército batallones de caballería

pesada que gozaron de gran prestigio y fueron decisivos tanto en la batalla de

Queronea como más tarde en la expedición de Alejandro contra los persas.

Pero la caballería griega tradicional nunca fue un arma de choque, no sólo

porque toda la táctica bélica descansaba en la infantería, sino sobre todo

porque únicamente un sector acomodado de la población podía sufragar los gastos

del equipo y la cabalgadura. En Atenas, sólo los miembros de las dos primeras

clases (menos de un tercio de los ciudadanos), las más pudientes, podían formar

en la caballería, y la segunda clase llevaba el nombre de "caballeros" (hyppei).

Pertenecían en suma a las familias aristocráticas y defendían una política

prudente y tradicional. El papel asignado a los jinetes era, en suma, meramente

auxiliar: se dedicaban a tareas de exploración para descubrir la presencia del

adversario y señalar el camino al grueso de las tropas; protegían las alas de la

infantería en el campo de combate; hostigaban a distancia al enemigo y

perseguían a los soldados que huían.

|

|

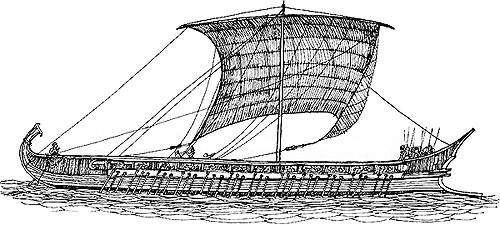

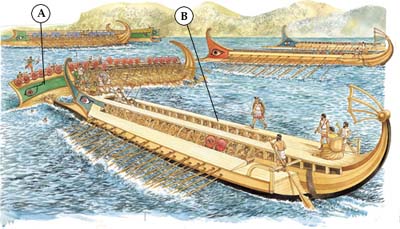

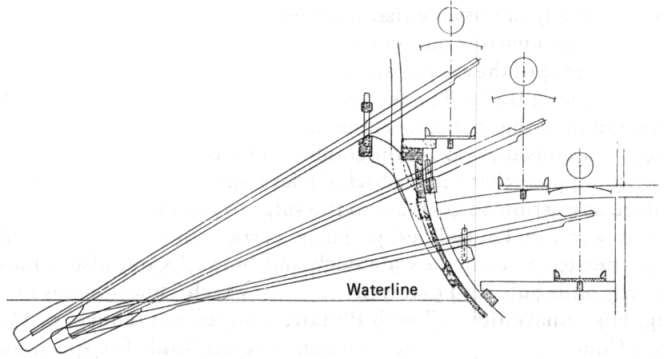

Trirreme atacando |

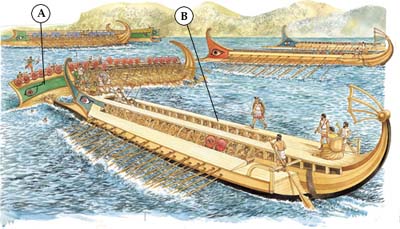

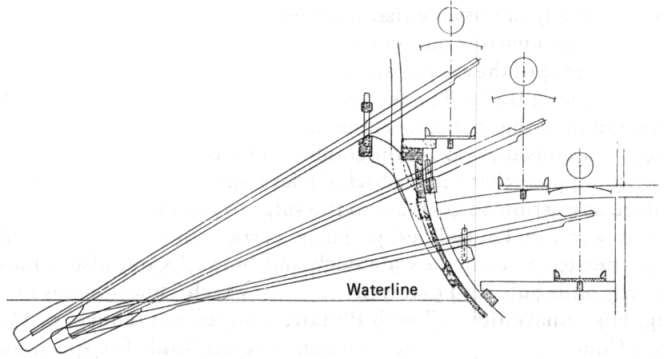

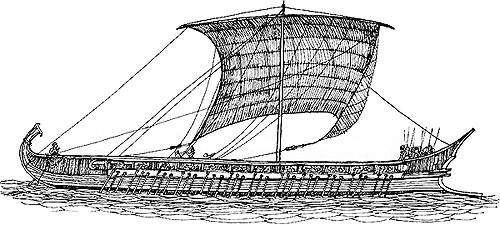

Los ciudadanos que no tenían recursos suficientes servían en las tropas ligeras como hemos dicho, y sobre todo en la marina. La marina de guerra de la polis clásica estaba formada por las trirremes, cuyo nombre deriva del hecho de que estas naves llevaban tres filas de remeros. Tales navíos fueron el soporte de la flota ateniense en los momentos de mayor gloria de la ciudad y contribuyeron al afianzamiento de su hegemonía sobre el resto de Grecia. La trirreme medía 35-45 metros de eslora y unos seis de manga; su calado no llegaba a un metro, pudiendo desplazar unas ochenta toneladas. Era un navío rápido, capaz de transportar doscientos hombres. Excepto la quilla, hecha de madera de encina para soportar el arrastre del velero, el resto del casco era de abeto. La proa presentaba un espolón, para embestir a los barcos enemigos, e iba decorado con dos grandes ojos que servían de amuleto protector. La proa estaba rematada con una figura en forma de voluta o cuello de cisne. Ambas partes, el aplustre y el espolón, se tomaban como trofeo naval en caso de captura.

|

| Trirreme |

La trirreme tenía un solo mástil, con una verga y una vela cuadrada; llevaba a

veces una pequeña Mesana, también rectangular. Dos largos remos, dispuestos a

cada lado de la popa, funcionaban como timón. Todos los aparejos, incluido el

mástil, eran desmontables. Entre los periodos de operaciones, los cascos de las

embarcaciones se guardaban en unos varaderos cubiertos, que se levantaban en las

dársenas de los puertos. Las naves se arrastraban mediante rodillos hasta los

cobertizos y quedaban varadas durante meses al año, lo que permitía

calafatearlas y limpiar los fondos. Hubo instalaciones de este tipo en las

grandes ciudades portuarias (Samos, Corinto, Siracusa, Bizancio, Mégara, Egina,

etc.) y, por supuesto, en el puerto de Atenas, el Pireo. Los remeros se

disponían en tres filas superpuestas, que se designaban con los nombre de

tranitas, zeugitas y talamistas. Los primeros iban sentados en la parte superior

de la nave y manejaban los remos más largos; los zeugitas iban en el centro y

los talamitas en el fondo de la cala. Los remos de los zeugitas y

talamistas

pasaban a través de unas portas abiertas en los costados. Las trirremes

atenienses disponían de una tripulación de ciento setenta remeros: 54 tranitas,

54 zeugitas y 62 talamistas. Embarcaban también unos diez marineros para

manipular los aparejos de los amarres, las velas, las anclas, etc.y además diez

soldados de infantería, armados como hoplitas, e, incluso, con un arco por si se

producía algún abordaje. Las tripulaciones atenienses se reclutaban en la clase

de los thetes, la última categoría del censo, que comprendía a los más pobres,

aunque en ocasiones se enrolaban también metecos y, incluso, esclavos.

La oficialidad estaba compuesta por el trierarco o comandante, que en Atenas no era un marino de profesión, sino un ciudadano de la primera categoría del censo, que debía correr con los gastos financieros de la tripulación y de las reparaciones del barco. Por eso, necesitaba un piloto o timonel, que solía ser un hombre con experiencia naval. Completaba el cuadro un cómitre, que impartía las órdenes a los marineros y regulaba la cadencia con ayuda de un flautista; un oficial de proa vigilaba la navegación desde el castillo. Cuando no se avistaba el enemigo, la navegación se hacía a vela, pudiendo avanzar unos cinco nudos a la hora. No tomaban mar abierto si no era necesario y se movían siempre en las proximidades de la costa.