Antes de pasar por la efebía (de 18 a 20 años) el joven carece de poder político y de capacidad jurídica. Con frecuencia es preciso que espere otros diez o doce años para formar parte de los hombres maduros y poder acceder a la mayoría de las magistraturas y al consejo popular. En Esparta hasta los 30 años no adquiere el derecho a vivir con su

mujer. La sesentena marca otra etapa: el hombre queda liberado del servicio militar; en las ciudades aristocráticas puede aspirar al Consejo de Ancianos (gerusía), institución que resistió notablemente los cambios constitucionales a causa, sin duda, de la muy gran disponibilidad de sus miembros y de su permanente presencia en caso de guerra. Pero la edad se consideraba también como portadora del saber debido a la experiencia. Entre una y otra, la vida del hombre griego está dedicada casi por entero a la polis, a ser ciudadano. La vida pública lo ocupa prácticamente todo. No obstante vamos a detenernos en dos aspectos de su vida privada: el trabajo y el ocio.

|

|

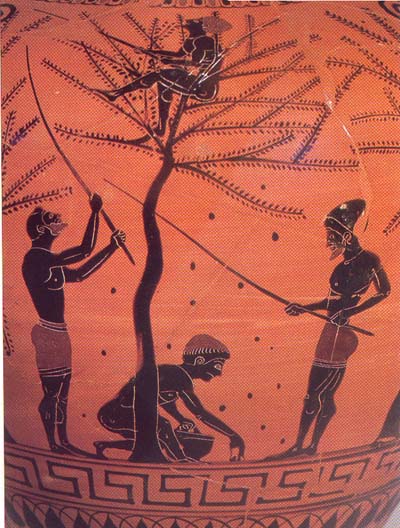

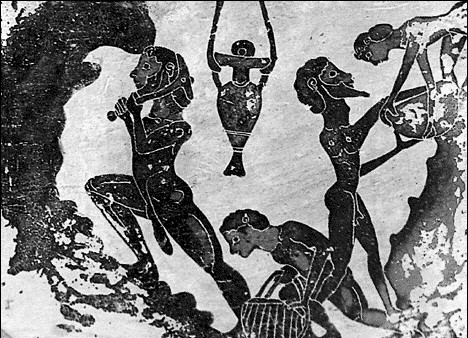

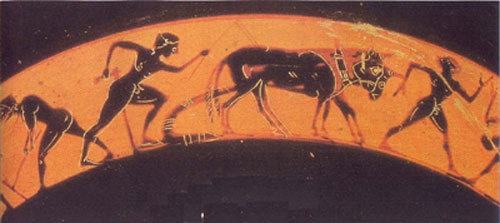

Aceituneros |

Para el griego, obsesionado por la libertad, depender de otro para la subsistencia cotidiana es una servidumbre intolerable. El hombre libre debe ser dueño totalmente de sí mismo. El ideal era pues el de la autarquía individual o al menos familiar. Desde Homero, la peor de las condiciones era la del obrero agrícola, el

thete, proletario al que la miseria obliga a alquilar el servicio de sus brazos. Incluso en pleno s. IV Aristóteles expresa este rechazo ante el trabajo retribuido, aconsejando, en un ciudad perfecta, no hacer ciudadano a un obrero, dado que el trabajo altera el cuerpo y priva a la mente de todo ocio y elevación. A pesar de ello, en Atenas, los ciudadanos que ejercía un oficio gozaban en la Asamblea de los mismos derechos que los demás, aunque en general se despreciaba al que se dedicaba al trabajo manual (banausos), y se tenía en gran estima a los trabajadores intelectuales que hoy clasificaríamos como "profesiones liberales " (demiurgo "trabajador público"), como médicos, etc.

|

|

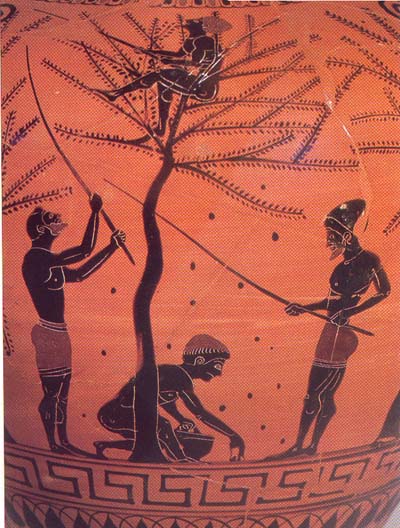

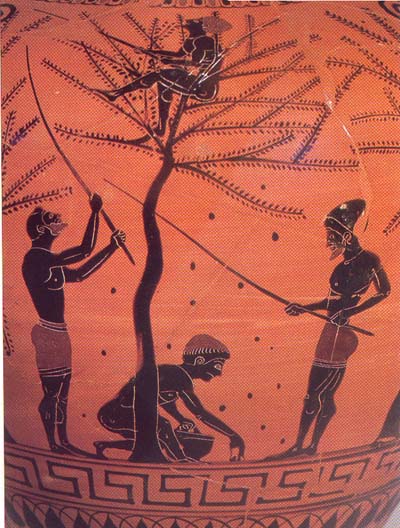

Labrando la tierra |

La agricultura siempre ha gozado de gran estima y el ideal para los griegos sigue siendo la vida del campesino propietario en su dominio que él mismo explota y del que se beneficia (esta búsqueda de tierra constituye la causa de las colonizaciones). En Esparta, cada ciudadano de pleno derecho poseía un terreno de mediana extensión e igual para todos (kléros) que cultivaban los hilotas, pues el espartano odia dedicarse a otra cosa que no fueran las armas. En Atenas, la inmensa mayoría de los ciudadanos vivía de y en su tierra (auturgo), aunque algunos viven en la ciudad, confiándola a un capataz. Antes de la guerra del Peloponeso la situación del campesino, incluso el pequeño campesinado, era bastante favorable, pero la política de Pericles, durante esta guerra, que consistió en abandonar el campo a las incursiones del enemigo y refugiarse en la ciudad, desde donde las naves atenienses acosaban las costas del Egeo, fue nefasta para la agricultura.

|

|

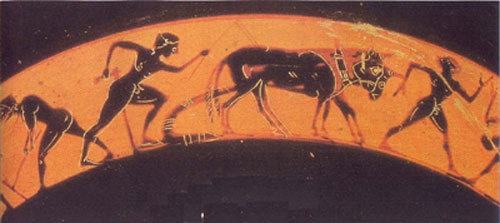

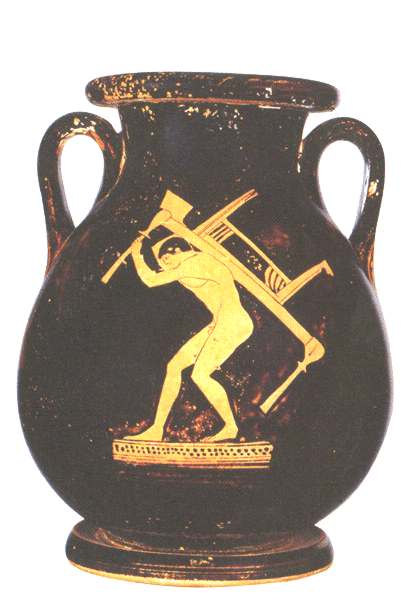

Carpintero |

Con Pericles aumenta la importancia de la industria y gran parte de la población logra subsistir de un oficio. Las tareas más penosas de dejan para los esclavos, en primer lugar, y para los

metecos, en segundo. El Estado no se encargaba de nada, excepto la protección de la propiedad privada, y su única ayuda consistía en combatir el paro mediante grandes obras públicas (reconstrucción de la Acrópolis, etc.). El sueldo normal era de un dracma diario, cantidad suficiente para un obrero soltero, pero insuficiente para un padre de familia. Las principales ocupaciones eran la minería (el Estado poseía las principales), los ceramistas (el barrio del Cerámico era muy famoso en Atenas), alfareros, carpinteros, curtidores (Cleón llegará a político), tintoreros, bataneros, etc.

Con frecuencia, agricultores y artesanos vendían directamente sus productos sin intermediarios, pero también existían revendedores que compraban al productor para venderlo seguidamente al público. Todos los que practicaban el comercio al detalle se llaman

kápeloi, y esta palabra tiene un evidente matiz peyorativo (tenían fama de tramposos; Aristófanes no deja de recordar respecto de su enemigo Eurípides que su madre era verdulera), matiz que no encierra la palabra

émporoi, que designa a los negociantes, al comercio por mayor, especialmente al tráfico marítimo. El mar Egeo, libre de piratas por la talasocracia de Pericles y la Confederación marítima de Delos, era surcado por miles de naves "redondas" o "huecas", a diferencia de las de guerra, las trirremes, menos profundas y largas. A diferencia de las trirremes, que debían su velocidad a los remos, los barcos "redondos, mucho más lentos, se movían a vela, siendo los remos meros auxiliares. Tanto unos como otros desconocía el timón, entendido como remo que gira sobre un eje vertical. El Pireo de Atenas constituyó el mayor puerto de la época, con unos astilleros impresionantes.

La Agricultura

La sociedad griega asentó las bases de su actividad económica en la explotación agropecuaria. El ciudadano era ante todo un propietario de tierras y ganados, más o menos numerosos, según su poder adquisitivo. La posesión de la tierra, y seguramente también la explotación de los pastos, era un derecho anejo a la ciudadanía en la mayoría de las polis, hasta el punto de que en algunas de ellas la pérdida de la tierra conllevaba la pérdida del derecho de ciudadanía. El

oikos, o propiedad formada por la casa, los bienes mueble en ella contenidos, desde una silla hasta los aperos del campo, las tierras y los esclavos a ellas adscritos, componían la base material donde se desarrollaba la vida familiar. El nombre de

kleros se daba a la parcela de tierra propiedad del dueño de un oikos.

La relación entre el trabajo agropecuario y la ciudadanía era tan estrecho, como decíamos antes, que las restantes formas de ganarse la vida estaban mal vistas en la sociedad, y a ellas se dedicaban sobre todo los esclavos y los extranjeros. Se ha exagerado bastante el peso de la ideología y de la marginalidad de los oficios ajenos a la tierra, pero no cabe duda de que representaba un gran condicionante social. Por ejemplo, era muy frecuente que cuando un ciudadano de alto rango tomaba el camino del exilio por razones políticas, montara negocios en otras polis; como extranjero que era, allí no podía acceder a la tierra, aunque con los negocios podía enriquecerse, a la espera de que la situación política cambiara y pudiera regresar a su patria. De tal forma, la llamada "moral ciudadana" era un esquema cómodo para que la tierra no saliera de las manos del grupo de los ciudadanos. Por otra parte, era frecuente que muchos hombres libres, ciudadanos pero pobres, montaran negocios con los que rehacer su situación, siempre con el sueño de volver a comprar un pedazo de tierra que los elevara automáticamente en el rango social.

La agricultura griega se centraba en el cultivo de cereales, vid y árboles (olivo principalmente pero también frutales). La cebada destacaba sobre el trigo de manera importante y constituía la base de la alimentación. Más que en forma de pan se comía como gachas. A ello se unía los apreciados cultivos hortícolas (lentejas, habas, garbanzos). Se hacían dos labores, a veces tres (primavera, verano, otoño, antes de la siembra en noviembre. La siega se realizaba a comienzos del verano, la vendimia en septiembre u octubre. Lo normal era la rotación bienal de cultivos, un año de siembra y otro de barbecho, durante el cual se hacía pastar al ganado. La ganadería incluía la cría bovina, de ovejas y cabras, cerdos, caballos y asnos. También era conocida la avicultura. Hay constancia de la práctica de la trashumancia, aunque la independencia de las polis y la defensa de las fronteras no facilitaba la libre circulación.

El Comercio

El comercio marítimo a gran escala fue una necesidad en la Grecia clásica. La ausencia de una red viaria terrestre y las trabas al tránsito que ponían todas las ciudades potenciaron el intercambio comercial realizado a través de grandes barcos de carga. Al parecer, pese a la hegemonías políticas, en el mar había libertad de circulación en la medida en que dichos imperialismos no eran excesivos. Tucídides testifica que de Atenas salían constantemente "productos de temporada" y que a la ciudad llegaba "cuanto las rutas del mar proporcionan al continente". Se importaban, además de trigo, salazones, maderas y otros materiales de construcción, papiros para escribir, etc.

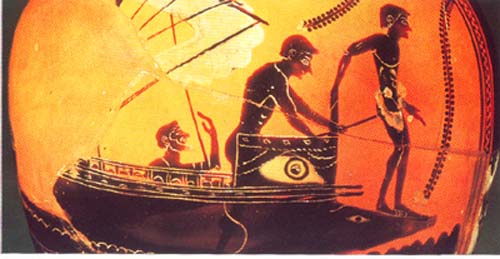

|

|

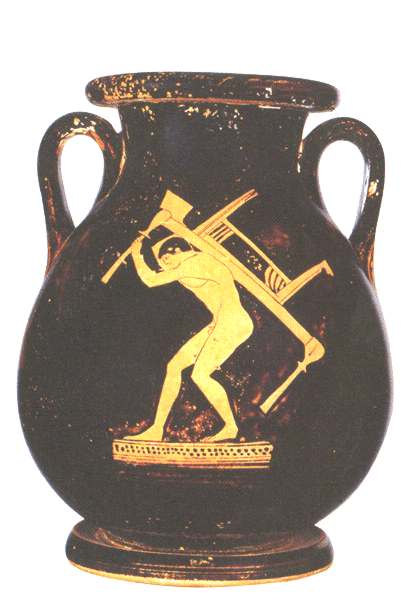

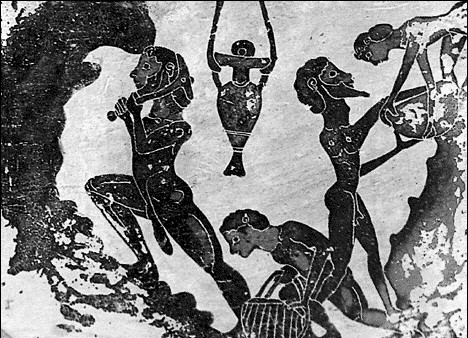

Mineros |

El subsuelo griego contaba con el oro de Pangeo, en Tracia, de Tasos y de Sifnos; la plata de Tasos y de Laurión, en el Ático; el cobre de diversas regiones y el hierro de Laconia. El sistema de explotación era doble: subterráneo, en forma de galerías y pozos, y a cielo abierto, aunque fue más frecuente el primero. Las galerías y los pozos se abrían con mazas de piedra, sacando el mineral en espuertas transportadas por los propios mineros o por ayudantes de los que picaban. La estrechez de las galerías obligaba a los esclavos a estar siempre agachados. La iluminación, con lucernas, y la escasa ventilación extremaban las condiciones de trabajo.

|

|

Pescadores |

Se tienen datos sobre los trabajadores y las industrias en la Atenas de los siglos V y IV aC., algunos cuantitativos. Había unos ciento veinticinco talleres dedicados a los vasos cerámicos pintados, lo que supone unos 500-750 trabajadores. La construcción debió ocupar a muchísimos profesionales, dada la cantidad de personas necesarias para levantar un templo. Hay que imaginar a los arquitectos y maestros de obras diseñando los planos y dirigiendo las operaciones; a los canteros labrando el mármol con sus compases que permitían que las piezas más delicadas (columnas, triglifos metopas) coincidiesen al milímetro; hay que añad1r a los herreros que grapaban los bloques, a los transportistas y gruístas, a los escultores y pintores, etc.

El ocio

|

|

|

|

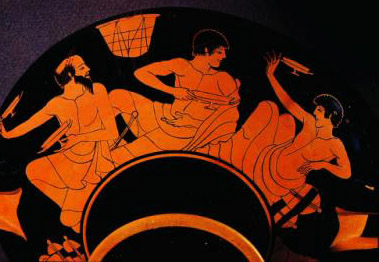

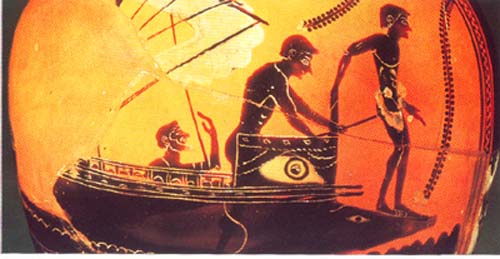

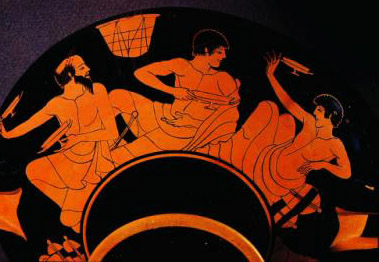

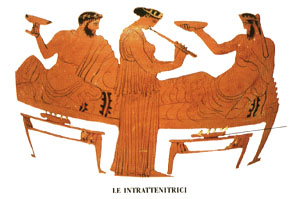

Escenas de symposion |

Como decíamos, la vida del hombre griego estaba dedicada, casi totalmente a la polis, por lo que, aparte de su trabajo y las innumerables festividades religiosas, en las que tenían lugar los concursos literarios, poco le quedaba al varón griego para su diversión, fuera de lo que es su vida familiar. No obstante, las comidas eran buenos pretextos para organizar reuniones de carácter festivo que recibían el nombre de

sympósion o "reunión de bebedores" y que dieron lugar incluso a un género literario, como demuestran

El Banquete de Platón y el de Jenofonte.

Toda comida con invitados comprendía dos partes: la comida propiamente dicha, destinada a satisfacer el apetito, seguida de la reunión, en el curso de la cual se bebían copas de vino mientras los comensales tomaban parte en toda clase de diversiones: conversación, juegos de ingenio, audiciones de música, espectáculos de danza, etc, aunque ni la primera excluía la bebida, ni la segunda la comida. Se celebraba en el androceo de la casa y las mujeres tenían absolutamente prohibida la entrada, salvo sirvientas, danzarinas, cortesanas, etc. Comían tendidos, o más bien con las piernas extendidas sobre un diván, pero el torso permanecía recto o ligeramente inclinado y sostenido por cojines. El

sympósion propiamente dicho comenzaba con las libaciones en honor, fundamentalmente, de Dionisos. El rito de la libación consistía en beber una pequeña cantidad de vino puro y verter unas cuantas gotas invocando el nombre del Dios. A continuación se designaba, generalmente por sorteo, un

symposíarkos o conductor del banquete, cuya función principal era fijar las proporciones de vino y agua que debían mezclarse en la

crátera y decidir cuántas copas debía apurar cada convidado. El que desobedecía debía cumplir un cierto castigo (bailar desnudo, dar tres vueltas a la sala portando a la tañedora de flauta, etc.). La borrachera estaba garantizada. Pero también solía suceder que se desalojara a los sirvientes y flautistas para abandonarse al puro placer de la conversación, proponiendo entonces el

symposíarkos el o los temas de conversación, que cada convidado debía desarrollar llegado su turno. También los convidados solían aportar composiciones líricas a estas reuniones.